Biaya pengobatan adalah kerugian minimal akibat polusi udara

Penulis: Valda Kustarini

Editor:

KBR, Jakarta - Masker medis sudah menjadi teman setia Istu Prayogi, sejak 2016 silam. Jauh sebelum pandemi Covid-19.

“Saya rutin menggunakan masker. sepanjang hari. Sampai nafas sesak karena kan kehalang udaranya, kadang nafasnya berat,” cerita Istu.

Ia didiagnosis sensitif terhadap polusi udara. Itu pertama kalinya, Istu mendapat informasi tentang penyebab gangguan pernapasan yang dirasakannya sejak 1995. Selama dua dasawarsa, Istu cuma bolak-balik berobat ke rumah sakit, tanpa kejelasan.

“Sudah CT Scan, USG 3 kali, foto tenggorokan, hidung, ternyata enggak ada bakteri, enggak ada virus. Di paru-paru, kata dokter crowded, maksudnya banyak bercak-bercak tertutup lendir,” jelas lelaki asal Purworejo ini.

Pria 57 tahun ini jadi paham, mengapa hampir setiap sore, gejala hidung tersumbat berujung sakit kepala selalu kambuh dan menghambat aktivitasnya. Ia mengkonsumsi obat warung untuk meredakannya.

“Kayak air putih itu, dari hidung keluar sendiri. Nah, kalau sudah keluar, sudah ringan, kita bisa aktivitas. Tapi kalau belum, ga bisa aktivitas,” katanya.

Dulu sebelum pandemi, Istu bekerja sebagai guru swasta di lima sekolah. Lokasinya di sekitar Tanjung Barat, Jakarta Selatan dan Depok, Jawa Barat. Ia mengandalkan sepeda motor untuk mobilitas. Artinya, selama puluhan tahun, Istu intensif terpapar polusi udara.

Sudah tak terhitung berapa biaya berobat yang dihabiskan.

"Kalau CT scan Rp750 ribu, saya ingat karena mahal, itu terasa sekali di 2016. Kalau pas masuk rumah sakit bikin tabungan cepat habislah," ujar Istu.

Baca juga: Warga Indramayu Pantang Surut Tolak PLTU Batubara

Istu Prayogi menderita gangguan pernapasan akibat intens terpapar polusi udara sejak 1995. (Foto: Valda/KBR)

Udara yang tercemar mengandung polutan-polutan yang berbahaya bagi kesehatan. Menurut riset Menuju Udara Bersih Jakarta komposisi polutan meliputi CO, NOx, SO2, dan PM 2,5.

Yang disebut terakhir paling berbahaya karena PM 2,5 memiliki lebar sekitar 2 sampai 1,5 mikron. Ukuran ini 30 kali lebih kecil dari lebar rambut manusia.

Menurut Guru Besar Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia, Budi Haryanto, kita otomatis menghirup berbagai polutan, ketika berada di lingkungan udara yang kotor.

"Kita bernapas tiap tiga detik, sekali tarikan napas dan mengeluarkannya setiap tiga detik. Setiap menit bisa 20 kali tarikan napas. Kita tidak pernah bisa berhenti bernapas, tidak pernah bisa memilih," kata Budi.

Kondisi ini, kata dia, berpotensi menimbulkan gangguan saluran pernapasan dari yang paling ringan seperti flu atau pilek.

"Yang lebih jauh, yang perlu waktu beberapa hari untuk menderita ya gangguan saluran napas bagian bawah. Lalu gangguan yang sudah masuk ke paru-paru, bisa gangguan sesak napas, asma, pneumonia, bisa bronkitis," terang Budi.

Menurut Indeks Kualitas Udara (Air Quality Index/ AQI) September 2022 lalu, DKI menjadi yang terburuk di dunia diikuti Beijing, Cina dan Dhaka, India. Konsentrasi PM 2,5 di udara Jakarta tercatat 15 kali di atas ambang batas yang ditetapkan WHO yaitu 15 µg/m3.

Asap kendaraan bermotor menjadi penyumbang terbesar PM 2,5 yang mencapai 32-57%, disusul pembakaran batubara 14%, dan aktivitas konstruksi 13%

Baca juga: Berkah Karbon Komunitas Penjaga Hutan Bujang Raba

Dety menunjukkan hasil rontgen paru-paru dari rumah sakit, karena batuknya tak kunjung sembuh. (Foto: Valda/KBR)

Petaka debu batubara

Tak cuma Istu yang sengsara akibat polusi udara. Di Jakarta Utara, Dety Revaliastuti ingat betul saat debu batubara menghambur ke kawasan Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) Marunda. Dalam hitungan detik, unit yang disewanya, kebanjiran abu berwarna hitam pekat.

"Debunya dari 2019. Ini debu, mendung apa? Hitam. Pas dilihat, astaghfirullah, itu hitam kayak arang," kenang Dety.

Debu yang sama otomatis terhirup oleh perempuan 66 tahun ini, selama tiga tahun. Sumbernya diduga dari aktivitas bongkar muat batubara oleh PT Karya Cipta Nusantara di Pelabuhan Marunda.

“Jadi kita bukan takut Covid, tapi takut batubara. Pakai masker putih jadi item. Lantai ga bisa bersih, kalau nyapu, bisa dapet sepiring. Ga bisa keitung berapa kali nyapu” tuturnya.

Dety mulai terserang batuk pada Januari 2022. Alih-alih sembuh, gejalanya makin menjadi. Ia akhirnya berobat mulai dari ke puskesmas yang berada di kompleks Marunda hingga ke rumah sakit.

"Pertama diobatin, ga sembuh, dibilangin bronkitis. Duh, ngeganggu-nya sampai ga bisa tidur," kata Dety.

Beberapa kali ia harus berpindah rumah sakit rujukan. Ia sempat diperiksa di Rumah Sakit Koja, kemudian dirujuk ke Rumah Sakit Cilincing. Dety divonis menderita hernia, yang diduga imbas batuk-batuk yang dideritanya.

“Karena batuk ini kan nahan, jadi langsung turun keteken-teken,” ujarnya.

Dety kemudian dioperasi dan kini berangsur pulih. Diperkirakan, tindakan bedah itu menghabiskan puluhan juta rupiah. Beruntung, Dety adalah Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS Kesehatan. Seluruh biayanya ditanggung negara.

“Sekitar Rp20 (juta) lebih. Beratlah ibu udah ga ada yang nyari duit, bapaknya udah ga ada. Anak kan juga ada keperluan lain," katanya.

Baca juga: Pasar di Bali Menuju Zona Bebas Plastik (Bagian 1)

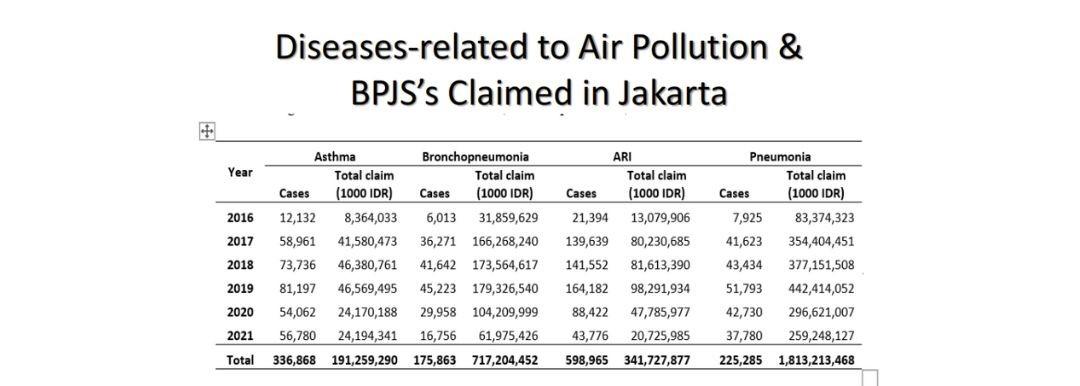

Data BPJS Kesehatan menunjukkan klaim penyakit yang berhubungan dengan polusi udara mencapai Rp3 triliun. (Foto: Valda/ KBR)

Dety dan sesama warga Rusun Marunda lantas mendesak Pemprov DKI Jakarta menjatuhkan sanksi pada PT KCN. Debu batubara yang tak kunjung reda bertiup ke rumah mereka. Protes warga berbuah hasil. Pada Juni 2022 izin lingkungan PT KCN dicabut.

Kerugian yang kentara

Keberhasilan perjuangan warga Marunda tetap tidak bisa menghapus kerugian nyata akibat polusi udara. Yang paling kentara adalah soal biaya pengobatan.

Dety, meski mengaku tidak keluar uang sepeser pun selama berobat, tetapi biaya itu dialihkan ke negara. Makin banyak korban seperti Dety, maka kian besar pula alokasi anggaran negara yang harus dikeluarkan. Padahal, jika bisa dicegah, maka anggaran itu bisa dialihkan untuk program lain.

Sedangkan untuk kasus Istu Prayogi, seluruh biaya pengobatan, ia tanggung sendiri. Mimpinya membangun rumah di kampung halaman sampai kandas karena tabungan terus tergerus biaya berobat.

Menurut Guru Besar FKM UI Budi Haryanto, biaya pengobatan akibat polusi udara ini disebut tangible cost.

“Jadi tangible cost artinya sakit kemudian kita berobat, dia beli obatnya dan kemudian dirawatnya, biaya dokternya dan sebagainya, itu yang memang berkaitan dengan penyakitnya,” jelas Budi.

Pada 2010, Budi menghitung biaya pengobatan warga Jakarta akibat penyakit yang berhubungan dengan polusi udara. Data diambil dari rumah sakit dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Jumlahnya fantastis. Mirisnya, itu hasil riset lebih dari satu dasawarsa lampau.

“Ternyata sekitar 60%, yang sakit itu terkait polusi udara. Memang range-nya (kerugian) antara Rp700 miliar sampai Rp38,5 triliun,” terang Budi.

Baca juga: Pasar di Bali Menuju Zona Bebas Plastik (Bagian 2)

Guru Besar UI Budi Haryanto menyebut seluruh dunia concern dengan penyakit-penyakit yang ditimbulkan akibat polusi udara (Foto: Valda/ KBR)

Ongkos pengobatan makin membengkak, jika penyakit yang berhubungan dengan polusi udara, bersifat berat. Penyakit-penyakit tersebut berpotensi muncul apabila terpapar polutan dalam jangka panjang.

"Penyakit jantung, penyakit kanker, gangguan saluran napas, kemudian gangguan saluran napas bagian bawah. Lima besar kematian karena sakit di dunia ini, sebenarnya karena kaitannya dengan polusi udara. Makanya di seluruh dunia, sangat concern dengan polusi udara,” katanya.

Data Kementerian Kesehatan pada 2018 menunjukkan biaya pengobatan sejumlah penyakit tidak menular yang berkaitan dengan polusi udara. Penyakit jantung menghabiskan dana Rp10,5 triliun, kanker Rp3,4 triliun, stroke Rp2,6 triliun, gagal ginjal kronik Rp2,4 triliun, thalasemia Rp490 miliar, hemofilia Rp358 miliar, sirosis hepatis Rp334 miliar, dan leukemia Rp333 miliar.

Budi menegaskan, ongkos pengobatan atau tangible cost hanya kerugian minimal dari jumlah sebenarnya. Mirip fenomena gunung es. Masih ada intangible cost atau biaya yang seolah-olah tak terkait, tetapi sebenarnya termasuk kerugian nyata.

“Biasanya perbandingannya ya antara 1:1, atau 1:1,5, tangible cost dan intangible cost-nya. Sehingga biasanya kalau mau lihat cost-nya dikalikan dua gitu biayanya,” jelas Budi.

Liputan ini merupakan hasil kelas belajar polusi udara di Jakarta. Tim KBR berhasil menjadi 12 finalis terpilih dan mendapatkan grant dari Internews’ Earth Journalism Network (EJN).

Penulis: Valda & Ninik Yuniati

Editor: Ninik Yuniati